在虚无中行走

I、Gott ist tot 与 PicaPica

曾经,世界是一面完整的镜子,它以任何一种客观且普世存在的道德命令规范着每一个个体,这种命令被认为是神的权威。在这面镜子中,个体无需过多思考,只需凝视镜子中神的倒影,就能获得安宁。

这面镜子在历史中虽有磨损,但总不会因为这些而破碎。直到尼采挥舞着他那名叫 Gott ist tot(上帝已死)的锤子径直砸向它,才彻底粉碎。这粉碎不仅仅是神学的缺席,而是本体论上的灾难。不再具有一种客观普世的道德法律,世界也不再是一个完整的世界,按照尼采本人的话来说是这样的:

“当我们把地球从太阳的锁链中解开,我们要怎么办? 现在地球要去哪儿? 我们要去哪儿? 离开所有的太阳吗? 我们会一直下坠吗? 向后方、向旁边、向前方、向所有的方向坠落? 还有所谓的上下之分吗? 我们不就像穿越无尽的虚无般惶惑吗?”

这种灾难是令人痛苦的,虽然世界的每一个碎片仍然映射着不同的真实,但它们永远也无法拼凑成一个整体。以至于尼采自己也承认:大部分人都不会认同这种观念,因为他们内心深处有对虚无的恐惧与愤怒。但直到此时,人们仍然相信着镜子上的神秘光辉仍然存在,即使散落成碎片,那些碎片也是闪耀发光的。

这一状况直到被马克斯·韦伯称为“世界的祛魅”的转变发生才彻底终结。通过理性的计算,人们再也没有什么是无法认识的了,世界不再是神秘的存在,而是由数据和法则构成的结构体。这种启蒙本意是将人们从神学中解放出来,却又创造了名为工具理性的新神话,而且这种神话更为恐怖,因为它什么都可以计算,却唯独无法为世界赋予意义。在这种意义的废墟之上,现代的主体性诞生了,这种诞生以一种荒唐且可悲的姿态呈现,人们成为追寻意义的 PicaPica(喜鹊)。

在民间传说中,PicaPica 有一种偏执到病态的本能,它们喜欢一切闪耀发光的物品,它们会将它们所看见的一切能反射光芒的物品衔回它们的巢穴中。现在的人们与 PicaPica 并无不同,人们虽然失去了那个统领一切的命令,但对意义的渴求却从未停止过。并且,这种渴求变得越来越强烈,以至于人们要在任何位置寻求意义。但这种意义的寻求也与 PicaPica 一样,他们都只是在寻求这些发光的物品,却没有任何办法将它们拼凑成一个整体。

人们在意义的荒原上建立起了一个仓库,一个凌乱的意义的坟墓。更糟糕的是,人们自以为寻求到的是意义,但这意义事实上只是自己内在的投射,人们在镜子的碎片前见到的始终只能是残缺的自己。在这种意义上,人们所见到的不再是客观的世界,而是完全主观化的情绪体验。浑身疮痍的 PicaPica 所见到的世界,其实只是自己内心的焦躁与渴望所绘制出的投影。画家对世界的素描,其实也就是对自己心灵的素描。

日本诗人宫泽贤治在《春与修罗》中将这种现象称之为“心象素描”,他认为这些心象素描的风景,是他内部感觉的状态,并非外部世界的记录。在这种解释下,PicaPica 的巢穴就是这么一种心象素描的空间,PicaPica 并不知道它们所收集到的发光物的价值是不同的,对它们来说,只要能够反射光芒,那就具有同样的意义。这种现象与认知无关,而是存在状态导致的必然结果,当一个统一的意义框架不再存在,也就失去了判断价值的标准。在这种统一意义缺席的情况下,所有的意义看起来都极具诱惑,但它们都尤为虚假。

统一意义的错位还带来了更严重的问题,即人们无法与他人建立起真实的联系。两个 PicaPica 并不能理解彼此所收集的碎片的意义,即使它们都在收集发光的碎片,都在用这些碎片构筑自己的巢穴,但是它们并不具有向彼此解释的能力。对它们而言这可能是因为语言的缺席,那对人们来说呢?很不幸,虽然人们拥有以语言言说的能力,但是人们同样无法对此言说,这就是维特根斯坦所说的“私有语言”的问题。虽然使用着相同的词语,但人们是在不同的内心投射的世界中为其赋予含义,也就是说,这些词汇是私有的。

这就是现代主体孤独性的根源,没有统一的意义,因此无法沟通。每个人都是孤单的 PicaPica,在自己的巢穴中守护着自己的碎片收藏,但这些收藏对他人来说是不透明的、不可理解的。PicaPica 们进入了一个空虚的世界,一个无法被任何人理解的世界,为了缓解自己的对虚无的恐惧与愤怒,他们只能选择不断地寻求意义。但问题显然不在于意义数量的多少,而是在于,我们缺少一个统一的框架来存放这些意义,并在不同的意义之间建立起桥梁。

但这种统一的框架并不是说要回到以前那种由统一的客观且普世存在的道德命令所控制的时代,尼采的锤子落下后,镜子不可能再复原,那看起来任何形式的共存与理解都将不可能了。但我们也不能就此落入永恒的虚无主义中,人们 PicaPica 一样的行为至少证明了对意义还是具有不可抑制的渴望的。那么,在 PicaPica 知道了收集碎片不是为了收集,而是为了联系后,又会怎样?

II、A Nice Derangement of Epitaphs

在联系的领域中,语言上的联系是最通常的方式。因此,我们必须要将目光从意义的破碎转移到语言的破碎上来。这种语言的破碎从很早之时就已经出现了,在《圣经》中,耶和华为了防止人们修建起通向天的塔,打乱了他们的语言,使他们无法理解彼此所说的话,因此他们也就无法继续修建城和塔而分散到世界各地,这塔的废墟也就被称为巴别塔废墟。

在巴别塔的废墟之上,PicaPica 们都被囚禁在独属于自己的心象素描上,他们所使用的词语都沾染了只能够被他们自己所理解的含义。在这种情况下,两个 PicaPica 之间建立起联系应当是不可能的事情,毕竟即使是相同的词汇,也可能具有截然不同的含义。那么,世界上就不会存在真正的交流,所谓的交流不过是每个人自己说着自己的话,同时作为噪音传入其他人的耳中。如果这就是交流的话,那人们应该就不会再去进行为了维持生存之外的交流了,如果没有作用,何必又白费口舌?但是事实上,人们之间的交流并没有减少,并且在这种交流中我们似乎的确有彼此理解的感觉。那这种触摸的实感是怎么得以实现的?

在神的权威仍然存在的时候,那种传统的语言哲学认为,沟通的存在是因为我们共享着一套先验的、固定的规则,所有的 PicaPica 都使用同一种语言来说话。这种观点也就是维特根斯坦的图像论,但这种观点在尼采推翻上帝后还可能存在吗?维特根斯坦本人后来也承认那种规则并不存在。戴维森更是进一步嘲笑了这种观点,A Nice Derangement of Epitaphs,翻译成中文即是“墓志铭的美妙错乱”。

墓志铭是刻在石头上长久不变的,也通常视作一种规定;而美妙错乱就是最直接的嘲讽,墓志铭一般的语言在现实中使用出错了便无可挽回,而美妙的错乱却使得这种错误有了改变的机会。也就是说,规则下的语言甚至不如临场即兴的错乱有效。回到两个 PicaPica 的身上,这种规则并不存在,但是这种美妙的错乱却是存在的。它们传递着闪亮的碎片,在交流中不断根据对方的反应来猜测并修正词汇的含义,在这种不断地调整中逐渐接近共识,即使这共识也是在不断的变化。

这也就是戴维森所称的“瞬时理论”,这种瞬时理论与先验理论不同,它注重于动态的当下,不具有长效性,却在这个对话窗口中满足双方的需求。更重要的是,这是由双方所共同决定的,也就是说,它不是在发现先前的任何意义,而是专注于创造此刻的,属于两人的共同意义。这种共同的意义诞生的过程被戴维森称为“宽容原则”,在无法确认对方的话语时,必须假设对方是理性的,而后尽自己的能力将对方的碎片拼凑成对自己有意义的整体。

这也就是所谓的美妙错乱,为了理解对方,PicaPica 必须将自己从寻求统一意义中解放出来,而将自己成为对方真理的承认者。当一个 PicaPica 承认另一个 PicaPica 的心象素描的意义的时候,也就是承认了对方的主体性;同样的,基于共识,被承认的一方也反过来承认了承认他的一方。在巴别塔的废墟上,PicaPica 们因此完成了彼此的理解,也确实触碰到了对方。

但是,这种触碰的问题在于,这是瞬时的,在结束了这次的交流后便不再存在,即使下次仍然是同样的两个 PicaPica,面对的仍然是墓志铭或者是美妙的错乱。但当人们真正的触摸到了彼此之后,能够短暂的从本体论中逃脱出来后,对这种瞬时的联系真的就满足了吗?于是,我们就需要从语言中抽身出来,而进入更为深层的领域。

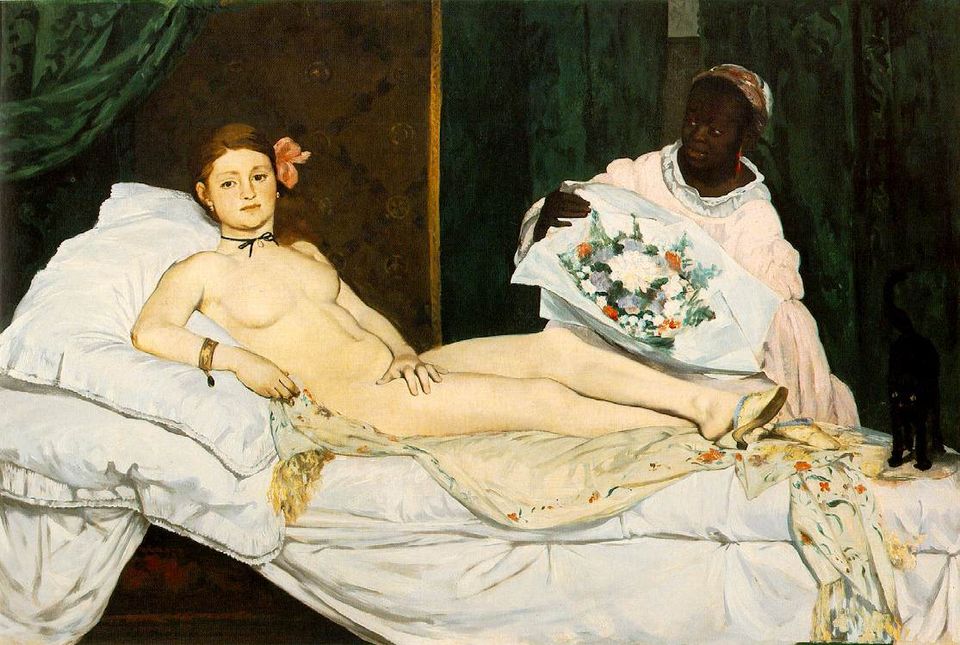

III、Olympia

这更为深层的领域即为视线的直接碰撞。如果要选取一个作为这种碰撞的代表的话,马奈的 Olympia (画作·奥林匹亚)应该再合适不过了。

这幅画初次展出于 1865 年的巴黎沙龙上,画面的主体内容就是一个躺着的裸体女子。按理来说,当时的裸体画像并不少见,倒不如说裸体已经是当时的一种美术传统。然而事实上是,前来参观的绅士们却前所未有的愤怒,不是由于裸体,而是因为画中女子的凝视。

简单来说,画中的女子是妓女,妓女直接凝视着那些绅士们的眼睛,让他们感到愤怒了。因为此前的画作都是眼神低垂或是略带羞涩的,这是为了邀请,邀请那些绅士们来欣赏,也就是确立欣赏画作的人为主体,而画作中的女子就是客体,但是 Olympia 彻底打破了这种邀请,将邀请变成了审视。

为什么这种审视会让绅士们愤怒?很简单,他们与画的关系发生改变了。福柯认为,传统的美术绘画中的女子是被欣赏的对象,她们的意义完全由观赏者所决定。但是 Olympia 完全改变了这一点,画中的凝视完全暴露了观看行为本身的暴力性,即你认为你在隐蔽的观察时,突然你意识到自己也被在观看,你的欲望、你的思想也一并暴露,成为了被他人审视的对象。

这是来自 Olympia 的观看的回击,与萨特所描述的“锁孔里的偷窥者”一样,当偷窥者听到身后的脚步声时,他瞬间从偷窥者变成了被观察的人。在 Olympia 中,欣赏的绅士们就是这样,他们就是那个偷窥者,在被暴露后他们觉得了不快。如果按照这样来看,似乎凝视产生的只能是反作用,即双方必有一方将另一方对象化,是一种单纯的零和博弈,换句话来说就是“他人即地狱”。

不过这也是通常情况下对“他人即地狱”这种说法的误读,萨特的本意是通过这句话表明人们需要通过他人来认识自己,而不是单纯的排他。因此,我们就可以进行到下一步了,这种凝视如何和解两者?

首先必须要肯定凝视的作用,没有凝视的话,巢穴中的 PicaPica 甚至无法确证自身的存在。即使碎片的光芒一直在照射着 PicaPica,但它始终是绝对孤独的;而 Olympia 虽然冒犯,但至少第一次的让 PicaPica 知道了自己是存在的,是可以被他物观察到的客体,Olympia 赋用外部的客观性赋予了 PicaPica 确证的主体。这也是黑格尔的“主奴辩证法”的推演,黑格尔认为人从他人的承认中确立自我意识,同时主人虽然输了,但奴隶仍然能够通过劳动来获得真理。很明显,萨特的理论是继承自黑格尔的,但是萨特非常悲观的认为奴隶没有改变的机会。但是两者的理论都具有同样的问题:即一方消灭了另一方,通过否定对方来确立自己。

但很明显,斗争的终点并非一方消灭另一方,而是双方互相承认。在主人与奴隶的关系里,虽然主人获胜了,但他却因此更依赖奴隶,奴隶却与此同时通过劳动获得能力。由此,双方必须要承认彼此,才能够从单向度的凝视中摆脱出来。

当两个 PicaPica 相遇的时候,最初可能会有冲突,但它们很快就会意识到,对方是一面镜子,这镜子不是最初那个完整的镜子,而是一面单纯反射的镜子。一方看向另一方的眼睛,我看向你,你也看向我,我在你的眼眸中看见我我自己。但这个我自己不是我心象素描中的我,而是只有从你的视角中才能看见的我,一个作为客体存在的我。在这种情况下,彼此就是互相需要的了,只有在彼此的镜子之下,才能确认自己的存在。众多的镜子共同确认之下,现实才被建构起来。这种镜子之间的互相照射将我们从孤独的主体中解放出来。

但是再回到 Olympia 这副画上来,Olympia 虽然有了凝视,有了彼此的确认,但是它是冰冷的。这种冰冷是联系只停留在互相承认彼此之上的冰冷,承认彼此只是为了生存的需要。PicaPica 们仍然在守护着自己的巢穴,从独立变成了对峙,除此之外便不再有联系。如果主体性的重建只是到此为止,那未免也太让人沮丧了,毕竟没有温热感觉的联系,与孤独也并无太多区别。Olympia 的目光有力,但是没有任何温暖的感觉,因此让人觉得愤怒。它若是虚无的话,那虚无莫过于此;从某种程度上来讲,众生也是皆然。

为了解决这种问题,我们需要更进一步。准确来说,是其中的一方需要更进一步,他需要牺牲自己。

IV、The Happy Prince

Olympia 中的关系始终是冰冷的,双方仅仅是为了生存而建立契约,彼此承认。双方在凝视中达成的所谓的联系也仅仅是精明的算计,在自己能得到回报的时候才愿意这么做,这种现象被乔治·巴塔耶称之为“限制经济学”。在这种经济学中,一切的行为都是为了保存、获取利益。PicaPica 收集碎片来获得意义,阿修罗们相互凝视是为了保全自我。可以说如果我们不从这种 Olympia 式的牢笼中挣脱出来的话,我们就永远无法到达能够真实感受对方温度的现实。

但巴塔耶没有止步于这种令人沮丧的事实,他更进一步提出了这种论述是有悖自然道理的。他认为,太阳一直在散发着热量,但是没有人质疑太阳的存在,太阳也不会向任何受到它所照耀的星球要求任何回报,它只是在那里燃烧着自己。是的,关键在于“燃烧自己”,太阳的存在方式是“耗费”,对其他星球而言则是无条件的给予、馈赠,对人类这种依赖于太阳而存在的生物而言,这种行为与奉献、牺牲无异。太阳之所以辉煌,是因为它不断地给予,而不是保存。

据此,巴塔耶提出了“普遍经济学”。其核心理念就是生命的最高形态不是积累,而是耗费(Expenditure)。真正的生命以不计回报的给予,馈赠,甚至是牺牲而存在,两个 PicaPica 如果想要从 Olympia 中走出来,就必须要有至少一方燃烧自己。

那么这种牺牲具体表现为什么?或许我们需要再次读一下奥斯卡·王尔德的 The Happy Prince (快乐王子)的故事。故事的快乐王子最初就是一个 PicaPica 一样的存在,他以金箔为皮肤,又拥有无数的宝石。他或许拥有最完美的心象素描,他位于城市的中间又高大,被所有人所仰望,他的主体性是毋庸置疑的,他就如能够全视的 Olympia 一样。但是他却不快乐,并且他在看到了其他人的苦难后决定将自己的财富全部送出。

在他送出的东西里最重要的是他用蓝宝石铸成的双眼,失去后他便不再能够凝视。这种凝视的失去意味着他主动放弃了 Olympia 那种审视的特权,他不再凝视,而是感受。在燕子将他身上的金箔全部剥离后,王子不再美丽,此时燕子也无法再飞往过冬的地方。于是燕子停留在他的脚边,在燕子亲吻了王子后,燕子死了,王子用铅熔铸的心也破碎了。在王子不再美丽后,官员们决定拆除王子的塑像,这时王子真正的与这座凝望着他的,也是他曾凝望的城融为了一体。此时王子也不会再哭泣,真正成为了快乐的王子。这时他不再是之前的 PicaPica,而是倒悬的 PicaPica,不再收集,而是给予、奉献、燃烧自己。此时 Olympia 的冰冷也被这炽热所溶解了,这是爱的本能,爱的本能是耗费。

在王子之外,燕子的存在也同样重要。燕子压制了自己生存的本能,在王子失明后作为其信使而存在。那么燕子扮演了一种什么样的角色?德里达提出过“不可能的礼物”的悖论,即真正的礼物不能被感知为礼物。如果我送给你礼物,而你感谢我,或是我自己已经得到了满足,就是基于回报的交换,而不能称为礼物。真正的礼物必须是单向且不计回报的。

而燕子所扮演的就是类似真正的礼物的角色,燕子的死就是这么一种礼物。没有任何受益于它的人对它表达感谢,它的牺牲也并未带来自我满足。但就是这么一种沉默的死亡,却是最高的给予。这种沉默的死亡也叩开了王子的铅制心脏,王子作为 PicaPica 的巢穴终于坍塌,在两者的耗费中,王子容纳了世界的苦难,也容纳了真正的温度。它们共同创造出了超越瞬时联系和对峙联系的全新关系,这种关系应该称之为“爱”,于虚无中诞生的爱。

我们终于从 Olympia 的凝视中摆脱出来,但是这代价太大了,王子被拆毁,燕子也死去了。但是我们终于获得了温热的真实,一种只有在毫无保留的给予中才能诞生的温度。这是不需要任何人承认的,因为这就是存在的最高形态。既然 PicaPica 无法收集碎片让世界变的完整,那就将自己也化成碎片,贡献出去。

那么在 PicaPica 将自己烧成灰烬后,我们还剩下什么?在重新的虚无中,我们该如何前行?

V、ZYPRESSEN

我们在这重新的虚无中,我们用了太多的理论和工具才重新从虚无走向虚无,那么,在我们撤去这些梯子后,我们该如何面临燃烧后的灰烬?

我们依旧需要维特根斯坦,维特根斯坦自己也曾说过:

“我的命题可以用以下方式解释:了解我作法的人,会用这些命题当做梯子,越过它们,最终会发现这些梯子是荒谬的(也可以说,当他们爬上去之后,要把梯子丢掉)。”

我们在之前所构建的一切,PicaPica 的巢穴、瞬时理论、Olympia、快乐王子的侍奉,事实上都是维特根斯坦所称的这个梯子。它是让我们从巴别塔的废墟上脱离虚无的临时脚手架,我们不能将这些就此作为终点,否则我们不过是在原地踏步,即我们仍然是徒劳追求的 PicaPica,只不过我们将意义换成了这些飘渺的哲学道理。我们仍然不能触及到世界的本身。那么我们究竟该如何去做?

我们应该且唯一能做的是沉默。但这沉默并不代表着向虚无妥协,而是我们只能保持沉默。所谓的“不可言说之物”,并不仅是那些形而上学的存在,也包括那些刚刚发生的、具体的牺牲行为本身。燕子的死亡是不可言说的,王子的心破碎也是不可言说的,那些善意与爱是无法言说的,因此我们只能对此保持沉默。我们在前面讨论王子和燕子是一种冒险,因为我们试图用语言去转化他们的耗费,将耗费拉回到了交换的逻辑中。但我们一旦这么做,就是将不可言说的物对象化了,一旦对象化,神圣化也就不存在了。

所以,我们面对燃烧后的灰烬,能做的就是沉默。我们回到了地面上,不再尝试去解释世界,而是承受世界。如维特根斯坦所说的:

“我们到了滑溜溜的冰面上,那里没有摩擦,所以某种意义上条件是理想的,但也正因如此,我们也无法行走了。我们要走:所以我们需要摩擦。回到粗糙的地面上去!”

这粗糙的地面就是我们所处的现实世界。我们此时不应该再去寻找那些闪亮的碎片,相反,我们看见了一种奇特的植物。也就是 ZYPRESSEN(丝柏)。它们在梵高的笔下扎根于粗糙的地面上,自身呈现燃烧的黑色的样子,盘旋着扭曲着伸向燃烧的星空。

这也就是在燃烧之后,我们所该剩下的样子。PicaPica 不再收集碎片,而是化作 ZYPRESSEN,在这个世界中生长。这种生长是持续的燃烧,与王子短暂的燃烧不同,ZYPRESSEN 是持续的耗费,是对虚无不断地抵抗。也就和维特根斯坦后期所称的“生活形式”相似,意义就在于这不断的抵抗之中,这种抵抗确认了我们是存在的,也就是所谓的“问题通过在这个过程中生活而消解”。到了这一步,再去寻找所谓的存在之意义实在是没有什么必要了,像 ZYPRESSEN 一样燃烧本身就是存在的答案。

于是,我们得以在这现代主体性的荒原上行走,不是为了发现意义,而是行走本身就是我们的目的。这种行走就是对虚无的最好的抵抗,虽然没有尽头,但这整个世界已经是 PicaPica 的栖息之地。

维特根斯坦在死前说:“告诉他们,我度过了美好的一生。”大概就是对这种虽然不完美,但是在粗糙之地行走一生的最终总结吧。